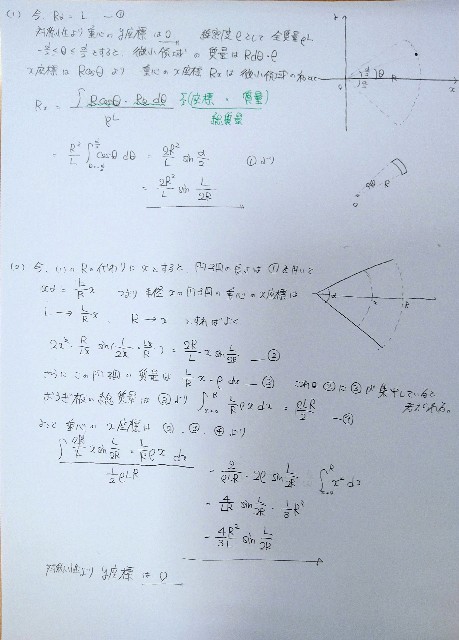

(1)長さLの細くて一様な針金を半径Rの円弧状に曲げる。円の中心に原点、針金の中心をX軸が貫くように定める時、重心の座標を求めよ。

(2)この結果を用いて、一様な扇形円盤の重心の座標を求めよ。

第1講

物理の発展の中で生まれた向きと大きさを持つ量であるベクトルは、和とスカラー倍のみの線型性のみが注目され、抽象数学の中に取り込まれた。この性質を持つ数学的対象である「ベクトル空間」から話を始めることとしよう。

第2講

ベクトル空間の公理は加法とスカラー倍である。具体例はR^nや連続関数。ベクトル空間の任意の元を表すのに必要な一次独立な基底の数を次元といい、有限次元と無限次元に分けられる。

あるベクトル空間同士の同型はそれを繋ぐ同型写像の有無によって定義される。同型写像は、「加法してから飛ばすのと、飛んでから加法するのが同じ」であり、「スカラー倍してから飛ばすのと、飛ばしてからスカラー倍するのが同じ」である全単射写像のこと。

この本ではアインシュタインの縮約を用いる。

第3講

あるベクトル空間VからRへの線型写像全体の集合は、これもまたベクトル空間の公理を満たす。この集合を(Vの)双対ベクトル空間という。Vの基底{ei}に対し、V*の基底{ej}は内積をとるとクロネッカーデルタが出てくる。

単純に言うと双対ベクトル空間は列ベクトルに対する行ベクトルみたいなもん。かけると実数が出てくる。

第4講

線型写像の方が色々変化して、引数が固定されてると考えることで、双対ベクトル空間の双対は元のベクトル空間と同型になるとわかる。基底同士の対応を見てみるとV**=V

これにより、どんなベクトル空間も、無味乾燥なものでなく双対ベクトル空間の「線型写像」と考えられるようになった。

我々は変数を増やすという数学的な拡張を行う際に、まず1変数だとみて拡張するという過程をとった。

双対は異なるふたつの数学的対象が互いに同じ原理で規定していることを表す言葉。ベクトル空間の他の例は直線と点。2直線は交点として一点を特定し、2点は1直線を特定する。

第5講

VはV*上の線型写像だった。これを拡張しよう。線型写像を自然に拡張した概念として、V*×V*の上に双線型写像が定義できる。双線型写像全体の集合L2(V*)はベクトル空間を成し、これをVⓍVとかき、2階のテンソル積と呼ぶ。

双線形写像はxⓍy(a,b)=x(a)y(b)のように線形写像の積で表現できる。つまり、xⓍyはVⓍVの元。さらに、V*の基底を{ei}とすると、双線型写像は色々な基底の組(ei,ej)を入れた時にどの値を返すかによってのみ決定される。つまり、これをもとにしてVⓍVの基底を定めることができ、一般にn^2個ある基底の組eiⓍejを基底にとることになる。

第6講

双線型関数の概念を拡張することで、n重線型関数とその集合Ln(V*)が定まり、ベクトル空間を成す。同様にこれをⓍ^nVとかき、n-テンソル空間と呼ぶ。第5講と全く同様にV*のn個の基底の組をこのベクトル空間の基底に取れる。

さらに、n階のテンソルとm階のテンソルのテンソル積をとることも可能である。この「積」は結合則は成り立つが、可換ではない。出来上がるテンソルはn+m階なので、全てのn-テンソル空間を足し合わせた空間を考えるのが便利そうだ。(その中で演算が閉じるので)

第7講

上のような空間をテンソル代数と呼ぶ。テンソル代数の中では加法と乗法が考えられ、それに対して閉じている。テンソル代数は多元環であり、次数の概念が入っている。ここで、非可換であり、多項式環とは根本的に異なることには注意しよう。

さて、長い道のりを経て我々はベクトル空間の拡張としてテンソル代数を得た。ただ、これはあまりに自由度が高すぎる。(無限次元だし)

もう少し性質がしっかりしていて、なおかつ有用で「面白い」代数は考えられないだろうか。その答えこそ外積代数である。

さらなる目標へ向け、どんどん進んでいこう。

第8講

イデアルという代数を考えよう。イデアルは部分環であって、元の環との積もイデアルに戻るやつ。具体例は整数環に対する偶数の集まり。

さて、イデアルを用いて類別する。x-y∈Iのときxとyが同値と定め、同値類を元に商集合A/Iをつくる。商集合は代数になる。

[x]+[y]=[x+y]

a[x]=[ax]

[xy]=[x][y]

ただし、well-difindedかどうかに注意。また、元の集合から商集合への標準射影も考えられる。

第9講

今、T(V)/Iが有限次元かつ代数になって欲しい。このような両イデアルIを{(何か)ⓍxⓍxⓍ(何か)}という形の集合とする。(つまり、これを0とする)

このとき、この商代数を外積代数(グラスマン代数)E(V)という。このとき、T(V)からE(V)への標準射影を考えることが出来る。E(V)の積を∧であらわす。つまり、π(aⓍb)=π(a)∧π(b)ということ。

ここで、Ⓧが入ってないやつはそのまま表す。

ウェッジの特筆すべき性質として、x,y∈Vのとき、

x∧x=0,x∧y=-y∧xがある。

第10講

Vの次元をnとすると、∧^kVの次元はnCkである。さらに、kがnよりも大きい時、∧^kVの元は0だけになる。ここで、二項定理を用いると、E(V)の次元は2^nになる。これは有限次元であって非常に嬉しい。

∧^kVの基底には、Vの基底のk個のウェッジを用いることが出来る。

第11講

ここまでの話は全て代数学的な内容であった。私たちは幾何的な側面からもベクトル空間についての話をするため、内積を導入し、長さや角度を一般化することにしよう。

V×V→Rなる写像が、双線型性、同じのふたつだと正、入れ替えても同じなとき、それを内積と呼び、内積が与えられたベクトル空間を計量が与えられたベクトル空間と呼ぶ。

√(同じやつの内積)をベクトルのノルムと呼び、長さの一般化になっている。

双線型性を使うと、内積よりもノルムの積の方が大きいことが分かる。(シュワルツの不等式)これより、内積とノルムからなす角のcosが決められ、角度の一般化が可能。

R^3では内積は成分同士の積の和になっている。

以上のことはよく知る長さ、角度でも成り立ち、一般化出来ていると考えられるだろう。

第12講

角基底のノルムが1で、異なる基底との内積が0となるような基底の取り方を正規直交基底という。計量のあるベクトル空間にはシュミットの直交化法によって正規直交基底が存在することが保証される。

ベクトル空間にどのような内積を入れるかによって、図示の仕方(ベクトル空間の世界を私たちの見えるように写した時の形)は変わることを覚えておこう。

第13講

基底の内積をgijのように書こう。gijには内積の定義よりいくつかの性質がある。逆にこの時、すべてのgijを決める操作はベクトル空間にどんな計量をが入るか決める操作に対応する。

今、「yとの内積をとる」という操作は線形関数と考えることができる。これを同型写像と考えると、VとV*の同型が分かる。(言ってることは列ベクトルに行ベクトルって1対1対応してるよねってことです。)

添え字の上げ下げわからん

第14講

第15講

R^3には、普通の意味での外積が定義できる。外積については既習だと思うので省略する。結合側が成り立たないことに注意しとこう。

ただ、ホッジスターを考えると普通の外積と外積代数に関係があることがわかる。

第16講

ガウスの定理の平面版がグリーンの定理である。

グリーンの定理は座標変換に強い。

第17講

第18講

第19講

第20講

第21講

第22講

第23講

第24講

第25講

第26講

第27講

第28講

第29講

第30講

(せーびちゅー)

1,複素平面

複素平面の諸性質やR^2との対応を学ぶ。境界点や連結の概念に注意。複素平面に原点で接するような(0,0,1/2)中心直径1の球面Rと有限複素平面Cに無限遠点を加えた広義複素平面との1対1対応を考えることができ、この球面を複素球面ないしリーマン球面という。 原点から距離がある正の実数Rよりおおきな複素数の集合をR近傍といい、様々なRに対応する近傍を総称して∞の近傍と呼ぶ。数列の発散の定義に用いられる。

2,微分法

複素関数の収束や連続性については実関数とほぼ同じである。複素平面では、「近づき方」が何通りもあることに注意。(実際には近傍で定義するからあまり問題は無い)

一方で、微分可能性の方は大きく異なり、複素関数がコーシーリーマンの関係式を満たすことが条件。ある領域内で微分可能な時、正則という。

ゼミに使用した本なので補足、追加要素が大量に入ってます

lagrange形式の部分です。

第1章

まずはNewton力学の復習をしよう。慣性系とエネルギーについて確認しよう。

最小作用の原理の解説になる。まず、Lagrangianを用いよう。系の性質を表す量であるLagrangianは、一般化座標とその時間微分、そして時間の関数になっている。より高階の微分を含まないのは、系の時間発展が各時刻での位置と速度が分かれば完璧に決定することに基づく。

さて、これを用いて作用Sを定義しよう。系の運動は、このSが停留するように決定される。これを用いると、変分法を使うことでオイラー・ラグランジュ方程式が得られる。EL方程式は座標変換に対して共変である。これは一般化座標を用いた最小作用の原理から得られたことに対応している。なお、最小作用の原理には、始点と終点についての境界条件の任意性がある。(物理的な法則はわかった上で未来予知を目的とするNewton力学と、現実の事象から物理的な法則を導くラグランジュ形式では、議論の次元が違うことを意識(?))

このとき、作用が停留するかどうかにしか左右されないので、一般化座標と時間の関数Gの時間微分を足す任意性がある。(これはエネルギーやゲージ変換の任意性にも対応する(?))さらに、Lには定数倍の任意性がある。これは単位のとり方の任意性に対応する。Lの決定については後述。

変分法の応用もみておこう。多くの場合、オイラー・ラグランジュ方程式に帰着される。

第2章

(ゼミ担当範囲)

本書は対称性があるときのLagrangianの性質を一通り述べたあと、自由1粒子のLagrangianの決定をしている。しかし、本書の流れよりは、Lagrangianを決定した後対称性について再確認した方がわかりやすいと思うので、順序を入れ替えることにする。

Lagrangianの決め方には任意性がある。全く別の形のLagrangianも同一の運動方程式を導くことがあるのだ。これを前提としてLagrangianの決定を行う。

慣性系下自由1粒子のLagrangianを求めよう。空間並進対称性と時間並進対称性からL(v)、さらに回転対称性よりL(v^2)、ガリレイ変換の普遍性より∂L/∂v^2=const、定数をNewton力学と一致するように決めるとL=mv^2/2とわかる。

相互作用する複数の粒子からなる系のLagrangianを決定する。相互作用する2つの系からなるLagrangianはLall=L1+L2+Lintとなって欲しい。さらに、ふたつの系が無限に離れている時相互作用が0となって欲しい。(クラスター性) これを満たすようなLintをポテンシャル(のマイナス)と定める。また、各粒子をそれぞれ1つの系と見ることでLn=mv^2/2とできるので、L=K-Uとなる。

拘束がある系については後述。

外部の場から影響を受ける系については、外部の系を含めた大きな系を考えて、既知のq(t)を代入してやることで、Lagrangianの不定性に引っかかり消してやることが出来る。この場合でもL=K-Uとなる。

さて、以上を踏まえて対称性とLagrangianの形について調べよう。系に対称性があるとき、それに対応する変形を行ってもLは不変である。これは、その操作後の位置関数もEL方程式の解になることと同値である。

なお、特殊相対性理論ではガリレイ変換の代わりにローレンツ変換を用いてLagrangianを決定することになる。

第3章

対称性あるとき、系に保存量が存在するというネーターの定理を導こう。ある変換に対し、δL=(ある関数の時間全微分)=実質 0を2通りで導くことになる。

1つ目はEL方程式を使うやり方。これは「作用が最小となるような関数q(t)からの微小変化」を暗に示しており、これを使うと当然任意の微小変換に対してδL=0となる。イメージは極値をとる点ではどっちに少しずらしても変化ゼロ。

もう1つは系の性質に基づくものである。これにはEL方程式を使わない。ここで大切なのは、作用最小でなくても成立するという点である。イメージは、x方向に変化する分には値が変化しないような2変数関数f(x,y)=y^2

これらふたつの事実より、時間全微分同士を繋いでやると保存則が得られる。留意すべきなのは、一般的な教科書では下の図で言うと、下からδLを通って右に行くルートを通っているということ。また、単純な変換(時間並進など)の時はあたかも自明なように書かれて混乱することもあるので注意。

δL→(EL方程式)→0

↓

(系の性質)

↓

0

さて、では第2章でみた対称性からはどのような保存則が得られるのか。

などが挙げられる。

第4章

系に拘束条件が課される時、その一般的な処方は2通りである。

ひとつめは適切な変数変換(拘束条件を解く)によって自由度を下げてしまう方法。

もうひとつは、ラグランジュの未定乗数法を用いる方法。これは数学的な変形によって正当だと示すことが出来る。

第5章

系のラグランジアンが速度の二次形式と位置の二次形式の和で表されるときその運動は連成振動となる。また、ポテンシャルの平衡点の近傍の微小振動は連成振動と近似できる。連成振動の議論の次元を無限大にすることで場の理論へと至る。

連成振動の解法のキモは固有値を求め、モード分解をすることにある。モード分解によって、独立な調和振動子の問題へと帰着できる。

読前

ゼミで使用するので購入。レイアウトなんかは好みでは無い。解析力学は6月頃に既に学習していたので、半分くらいは内容がわかるだろうと思いつつ取り組み始める。

第1章

いきなり最小作用の原理で驚く。取り組みにくそうな本だなと思ってしまった。他のゼミメンバーは解析力学初学なので、本の選択ミス感があるなと。フーリエなんかが出てきてギョッとするが、奇襲だったので耐え。ランダウと併読し始める。ラグランジアンに時間の二階微分以上がないかなんかはランダウから持ってきた。ゼミは初のオンライン。やっぱ黒板と対面の効果ってデカイな。

第2章

解析力学ってやっぱムズいなと思っていた矢先、ゼミ担当してねと言われて焦って行う。本の順序に文句を言わせて欲しい。ラグランジアンの決定は初めに持ってくるべきではないだろうか。対称性がある系でのラグランジアンの性質を初めにつらつらと述べているが、その説明を聞いていてラグランジアンってどんなものなんだよ!イメージ湧かねぇよ!ってなったので。この記事にもある決定の仕方は須藤とランダウも参考にしました。系の性質を決めるのはラグランジアンとEL方程式のみってことが伝わればよかった。ゲージ不変性は自分しか電磁気学を一通りやってなかったので、やる意味あったんけと思っている。ゼミでは雑談でプリキュアの話をしました。雑談は大事。ローレンツ変換は特殊相対論をやってから帰ってきます…

第3章

かなり苦戦した。ゼミの意義に疑問を持ち始める。δLに行く道がふたつあるってことに気がつくまでが大変だった。あとは他の本に乗ってる保存則の導出法が同じと思えなかったり。「EL方程式を使った」という記述に注意を向ければ良いと気がついたのは10時間ぐらい捧げた後だった。ガリレイ対称性からの保存則は知らなかった。難しかったが、ネーターの定理の一般形と重心速度保存則を知れたので初めて本書をやってよかったと思った。

第4章

簡単だー!ありがとー!

予め学習していたこともあって割とすんなり理解出来ましたー

その分話すこともなさそうですー!担当じゃなくて良かったー!!!

具体例が肝心ですね。

第5章

具体論になりました。ガチャガチャ言ってるけど、本質的には固有値を求めてモード分解しましょうってことなんじゃないかなと思います。1セメで錬成振動をやってて良かったですね。場の理論へと至る道だってことで前野にも載ってたんですねと今頃気がつく。ここは演習あるのみって感じもしますねー。頑張ります。

解析力学の本としては本書が3冊目(前野→須藤→畑)ですね。ランダウ先生のも参照しましたが。間違いなく本書が1番深いです。特に第3章がかなり良いですね。色んな本を参照しましたけど、一般論まで書いている本は初めてです。1冊目では無理だろなあ…

仮想仕事やダランベールの原理からEL方程式を導いたり、運動方程式の書き換えとしてのEL方程式の記述がないのが気になりました。最小作用の原理からいきなり入るのは正統なやつですね。

構成や細かな記述に気になるとこも多かったです。特に、第2章はラグランジアンの決定が補足的にちっちゃく書いてあったのがうーんって感じですね。

結局迷った時に助けてくれたのはランダウな気がします。

第4章と第5章は具体的な問題を解くことがとにかく大事になって来る気がします。演習の答えが書いてあって嬉しい!

ラグランジュ形式はこれで終わりですね。ハミルトン形式は量子力学なんかへの応用重視な印象が前からありました。量子力学も一応やったのでリベンジしたい…

考える余地があっておもしろかったです。解析力学が面白いんだよなあ。

(整備中)

論理展開

第1章

多様体をざっくり言うと、「どこにでも局所座標があるような空間」

まず、R^n、その上の距離を定義し、開集合と閉集合の基本的な性質を調べる。

次に、R^nから自然に導かれるベクトル空間について復習する。

ここからは、ユークリッド空間に定義域と地域をもつ写像絡みのあれこれを確認する。開集合の逆像が開集合なら連続。逆写像も連続なら同相写像。同相写像で繋がれた2つの対象は位相同相。R^m→Rへの関数fの偏微分。fがr階偏微分可能しても連続な時C^r級関数。R^m→R^nへの写像hの各成分がC^r級関数のときC^r級写像。逆写像もC^r級写像のときC^r級微分同相写像。それにより繋がれた2つの対象はC^r級微分同相。

最後に、位相空間の概念を導入して距離や空間、連続性の概念を一般化しておく。ハウスドルフの公理に注意しよう。(位相空間と部分集合から相対位相、位相空間と位相空間から積位相、位相空間と別の集合から商位相を作ったりする。)

第2章

まずは多様体の初歩を学ぼう。ハウスドルフ位相空間のうち、同相写像によって繋がれる局所座標系R^mがすべての点に存在しているようなものを位相多様体という。そのうち、局所座標間の座標変換がC^r級であるものはC^r級微分可能多様体と呼ばれ、座標近傍系間の変換もC^r級なとき、そのふたつの座標近傍系は同値だとみなす。この概念を利用すると、同値な座標近傍系を全てまとめた極大座標近傍系が考えられる。

論理展開

科学史のスタートとしてコペルニクスの地動説を挙げるところから本書はスタートする。このシリーズ(砂川先生)の特徴として、このように物理や科学の領域で必要な思考や歴史にも少し触れている。

まず、運動の法則の解説から始まる。ガリレイ変換や慣性質量と重力質量、力の概念、第1法則と慣性系の解説、等号の意味など、難易度に対して充実していると感じた。

運動方程式をいくつかの例を通してその解き方を学ぶ。放物運動、調和振動子、半径が一定の円運動などが扱われる。

その後、ケプラーの法則から万有引力の形を推測。それを元に潮汐について説明される。

線積分と偏微分の説明がされたあと、エネルギー積分の仕方を学ぶ。また、摩擦力についての説明もある。

ベクトル積について学んだ後、角運動量保存則を導く。これで1粒子の力学は終了。

他粒子系の力学へ話は移る。作用反作用の法則を元に、運動量保存則、他粒子系のエネルギーと角運動量の保存則を導き、ロケットの運動を解析する。

ここから連続体の力学(波動方程式)に入る。1次元の波動を基に、波の様々な性質を解説し、境界条件を満たすよう、偏微分方程式の変数分離法の解き方を学ぶ。

最後に解析力学の概要が書かれる。最小作用の原理、オイラー・ラグランジュ方程式、正準方程式についての紹介がなされる。

感想

力学の入門書です。平易な記述で基礎的なところを抑えているので、初学者、物理が好きな高校生、授業についていけない理系の大学生、文系の人が学ぶのにも適しているかなと思います。一方で剛体の力学、保存力の条件、万有引力の応用、極座標の運動方程式などは完全スルーされていたりと、これ1冊では物足りないかなとも感じました。波動方程式や解析力学についてはほとんど紹介程度です。大きい文字、120頁程度で力学の基礎が一通り抑えられるのでまとまっていて嬉しいですね。後は全体を通して注釈が沢山付いていて物理的な理解がしやすくなっています。砂川先生の物理観や、その後の分野との関連が伝わってくるものもあります。総評として、本当に大学レベルの力学への「入門書」だなあと思いました。

物理専門でない人にこそ読んで欲しい本

論理展開

第一章

集合のこと。可換律が成り立つ半群も時に扱う。演算表を作ることにより、単位元が存在する半群も見つけられるだろう。逆元も同様。

第2章

代数系自体の構造を調べていく。部分集合が半群になっている「部分半群」、適当な元から生成される「代数系」、複数の代数系から新しい代数系を作る「直積」について学ぶ。

第3章

複数の代数系間の比較を行う。同値律について復習した後、同型について学ぶ。さらに準同型写像と代数系の準同型も。このとき、演算表が非常に強力な道具になる。準同型写像では閉鎖性、結合性、可換性が移される。また、準同型な代数系から同型な代数系を作れること(準同型定理)についても触れる。

第4章

AからAへの写像、変換について学ぶ。変換は半群をなし、変換のうち単射なものは置換と呼ばれる。ここで、半群は変換を用いて表現出来る。この方法には同型なものと準同型なものがある。また、置換は輪換の合成で書ける。

第5章

いよいよ群を議論する。群は、「半群のうち逆演算についても閉じている」集合である。群には可換かどうかによって乗法群と加群がある。群の定義は代数系のうち、

が成り立つものとも言える。

第6章

第2章と同様に、群の構造を調べる。部分群の条件は

a∈S,b∈Sのとき、ab^(-1)∈Sである。また、ひとつの元(生成元)から構成される巡回群、2つ以上の元から構成される群についても学ぶ。

第7章

群の同型と準同型について学ぶ。群の対応では元どうしの対応だけでなく、逆元同士の対応もあって欲しい。これを式に直すと

f(x)f(y)=f(xy)で表せる。

第8章

群を類別することを学ぶ。部分群を使うと郡は剰余類に分けることが出来る。これは右剰余類と左剰余類がある。右剰余類はy∈Hxのときy~xとする。(同値律をみたす。)

ここで、群Gの位数は部分群Hの位数の倍数になる。

第9章

剰余類はそのままでは群の形をしていない。類別する際に使った群がaH=Haを満たすような群(正規部分群)だった時、剰余類による商群となる。

ここまでを準備として、群の準同型定理を学ぶ。

最後に、変換について少し触れる。

第10章

変換の中でも代表的な一次変換とアフィン変換について学ぶ。

感想

一般に「群論の入門書」と呼ばれるものに入門できるようになる本でした。半群から群へと論を進める展開が特徴的です。図表や例が多く、同型準同型については非常にわかりやすかったです。群論としては準同型定理で話が終わってしまうので、もっと進んだ内容を学びたいなら別の本も必要です。また、群の応用に紙面は割かれていないので、その点は物足りなかったと感じました。真の入門書として非常に優れていると感じます。

入門書に入門するための本が必要なのか…